育休後の職場復帰が近づいてきた頃、

退職も検討していた私の心に浮かんだ言葉。

あなたの

『育児だけで毎日が大変なのに、

職場復帰となったら私、どうなってしまうのだろう…?』という不安💦

わかります!!激しく共感です!!

家庭・子育て・仕事と両立なんて絶対無理。と思いつつ、

けど、みんなやってるし。

気分が晴れずモヤモヤする日々。

こんにちは。

退職を決断し、しっかり【有休も消化させてもらい円満退職した】ゆりんです。

このブログに目を通していただいているということは

きっと私と同じように

✅育休後に職場をすぐ辞めることって本当に可能なの?

✅それってどういう形で伝えればいいの?

✅育休後に退職するってずるいって思われないの?

そんな悩みがあるのではないでしょうか。

私も実際、育休後にすぐに退職することに対してとても抵抗があり、

どんな風に伝えれば職場に納得してもらい、

かつ出来るだけ「ずるい」と思われない理由になるかをたくさん調べました。

ですが、円満退職の理由などを参考にしようと気になった記事をみても

「育児に専念したい」など、それってほとんどの人がそう思うだろうし、

という参考にならない、ありきたりの内容しか見つけられませんでした💦

そのため、この記事では

「育休後の退職はずるいって思われるかもしれない」と

何度も悩みながら

円満退職できた私が、

実際に上司に伝えたリアルを赤裸々に綴っています。

この記事を読むことにより、退職準備にたくさんの時間を費やして、

こんなに準備が大変なら”退職すること自体を諦めよう”まで思いつめた方でも

「やっぱり私、退職したい」と思い直すような

【円満退職までの近道】がきっと見つかるはずです。

新しい道に進もうとしているあなたは、ぜひ続きを読んでみてください♪

育休後の退職 【基礎知識】

そもそも育休・産休後にすぐ職場を辞めることって可能なの?

まずはこんな疑問をもつ方が多いと思います。

⇒ 答えは「可能です◎」

もちろん産休だけでも、育休途中でも退職することに対して法的に禁止されていることはありません。

そして次に気になるのは、育児休業給付金

今まで支給されていた給付金は返金しなくていいの?

⇒ 答えは「返金しなくていい」

※さすがに、あからさまに育休当初から職場復帰しない旨を公言しているなど、

一部の除外はありますが、ほとんどの方は返金を求められることはありません。

この情報をきいて、少し「ほっ」とされた方もいるかもしれません。

けれど、やっぱり気になるのは法律上OKかどうかではなく、

周囲に「どう見られるか」について悩みますよね?

それは、言葉の選び方や伝え方で「どう見られるか」の印象は変わると思います。

そのため、これは後の章でテンプレートをご紹介させていただきます。

しかし、残念ながら周囲の人全員から退職を良いと認めてもらえる現実などありません!!

ということは、人を変えるのではなく、自分の気持ちを前向きに保つことが大切。

なので、次の章では【退職を決めた自分の心を保つ方法】を詳しくみていきます。

「育休後に退職なんてずるい」に対する心の保ち方

「勘違い」を知れば、少しだけ心がラクになる

職場の人に申し訳ない、育児休業給付金をもらっているのに…。などの罪悪感。

そして、周囲から「ずるい」と思われるのではないか?など不安な気持ち、とてもわかります。私もそうでした。

自分の選択に納得しているつもりでも、この罪悪感からふとした瞬間に「やっぱり考え直した方がいいのでは?」と心が揺らぐ気持ち、わかります。

私と同じ境遇の人はいないのかな?と何度も検索して、安心材料を探したい気持ち、わかります。

そこで、ここでは少しだけ心が軽くなるかもしれない

多くの人が勘違いしている事実をご紹介します。

①育児休業給付金は自分が払った分もある

罪悪感の1つとしてあげられる支給されているお金の内訳について調べてみたところ、

育児休業給付金は雇用保険や税金から賄われていることがわかりました。

そして、雇用保険というのは自分が働いていた時に給料から天引きされているもの

+会社が支払うものです。

つまり、必要な時に支払われるように、お互いに保険料を積み立てている仕組みで、

全てを会社が負担している訳ではないのです。

また雇用保険で賄われる代表的な保証として、失業手当、傷病手当や介護休業給付金などがあげられます。

そう考えると、今回の給付が自分だけ特別にもらっているもの。という感覚ではなくなり、少しだけ心が軽くなりませんか?

②育児休業給付金は”復職目的”だけの制度ではない

「育児休業給付金は復職を前提にした人だけがもらえるもの。」

その解釈から、この給付金を”復職のため”の制度だと勘違いしている人が多いです。

そして、私も勘違いしていました!

👇この記事にわかりやすく書いてあるので、一部を引用させていただきます。

復職の自信がない人は育児休業給付金をもらうべきでない?(弁護士:石田優一)

育児休業給付金は、育休中の雇用継続を促し、育休後の復帰につなげやすくする側面があります。ただ、これはあくまでも、制度の背景にある政策的な目標の1つにすぎず、育休後に復帰しない行為に法的問題があるわけではありません。

また、育児休業給付金は、合計特殊出生率の低下とともに、少子化対策として段階的に水準が引き上げられてきた経緯があります。このような沿革からも分かるように、育児休業給付金は、育休後の復帰促進よりもむしろ、働く世代が積極的に出産・育児をしやすくするための給付という側面が大きくなっています。

そして、2025年4月からは「出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金の創設」がされ、休業していても手取りが10割程度保証されるなどの施策がプラスされます。

このことからも、育児休業給付金はますます育休後の復帰促進より、少子化対策に力を入れていると解釈できるのではないかと思います。

そのため、今回は残念ながら職場に恩返しという形で貢献は出来ませんが、

出産した時点で少子化を防ぐという観点では社会に貢献している。

とポジティブに捉えることはできるのかなと思っています。

このように、私は正しい知識や別の視点があるだけで、

言い換えれば、解釈の仕方によって【罪悪感は減らせる】と感じます。

罪悪感ゼロにはできないけれど、新しい視点を得たことで

少しだけでも心がラクになってくれた方がいたら幸いです♪

私にとっての名言!「どんな退職であれ、迷惑はかかる!」

そして罪悪感にさいなまれ、退職に対してのモヤモヤに押し潰されそうになっていた

私を救ってくれた夫の言葉

「どんな退職であれ、迷惑はかかるから、大丈夫!

家族のために新しい道に進もうとしている人を止める権利は誰にもない」

その言葉をきいて、「そっか。自分だけが特別悪いことをしていた気がしていた」

と気付かされました!

そこからの私は、時にネガティブに引っ張られそうな感情になっても、

「大丈夫」と言い聞かせながら心を保ち、退職の準備を進めることができました◎

なので、あなたがいま悩んでいるその葛藤は、あなたが真剣に向き合ってきた証拠です。

だから、大丈夫。

「自分の気持ち」をちゃんと見つめて選んだ道は、きっと後悔しないと思います。

円満退職までの準備 5STEP

①自分の中で決意

まずは「本当に辞める」と自分の中で腹を決めることが必要です。

いろんな葛藤の中で、出した答えなら信じていいはずです♪

また、次のStepの家族との共有のために、「辞めた後にどうしたい」という

向かいたい未来を理由を含めて説明できるようにしておくとスムーズです。

②家族と共有

退職は非日常の連続。精神的にも手続き的にも家族の理解は必須です。

向かいたい未来を共有することで、自分になかった案なども吸収でき、

より素敵な未来へ向かうためのブラッシュアップができます。

とはいってもそれは理想論。働いて、子育てもしている多忙な中「真剣に話し合う時間なんてない」という場合は、まずは合意をとるだけでもしてみてください。

③伝える時期を決定(就業規則を確認)

まずは職場の就業規則を確認。育休中は自宅保育しているため、職場にいくことができない人も多いと思います。なので、私は口の堅い信頼できる同僚に訳を話し、就業規則のページを写真で送ってもらいました。

多くの企業は退職の場合、1ヶ月前には退職の意志を申告する必要があると思います。

どうしてもの場合は、退職の少なくても14日前と法律で定められています。

相手の都合で伝えられない日もあるはずなので、少しだけ日付に余裕をもって準備することをおすすめします。

④関連先に情報収集(総務、自治体など)

総務や人事などに「辞めることを検討している旨」を話し、

職場に応じた関連書類などを確認する。

※育児休業給付金は「辞める」と決断することで、支給停止になる制度のため、

今は検討段階というニュアンスが伝わるように注意しましょう!

私の場合の関連書類は、保育園に提出が必要な「育児休業の復帰証明書」をいつ書いてもらえるか、有休でも書いてもらえるか等を重点的に確認しました。

また、自治体にも親の退職によって保育園の退園や入園取り消しなどに該当しないように、情報を収集しました。

⑤退職理由を整理し、建前の文章を完成

ここまできたらあと少しです。

真実や本音だけでは一方的で配慮が伝わらない結果となる可能性が高いので、

できる限り相手(職場)に寄り添った表現で伝えましょう。

理由を明確にせず、「一身上の都合により」というフレーズも多く使用されると思いますが、円満退職をしたいのなら私はおすすめしません。

時にはウソも演技も方便!納得されやすい建前の理由であれ、事前準備して臨んだ方が、

自分も相手もスムーズに会話が進むと思います。

実際に伝えた、退職理由の例文を公開

私が退職を決めたリアルな背景

・夫の部署移動に伴い、残業が多い部署のためほぼワンオペになる

・通勤時間が2時間で、保育園の緊急時のお迎え対応時、子どもが可哀そう

・時短勤務だけど業務量は変わらず、辛い

・責任のある仕事と時短の給料が見合わない

・責任のある仕事をやりたい自分と家庭・子どもも守りたい葛藤

建前上の理由

・夫の部署移動に伴い、1人目の育休復帰時のように夫に保育園の送迎をしてもらうことが時間的に困難

・私が保育園の送迎をすると、朝の時短を使用することになり、夕方の時短が短くなると、保育園の延長料金がかかる

・延長料金を支払うことを選んだとしても、保育時間延長に伴い、子どもの就寝時間が遅くなり、生活習慣を悪い方向に変えることに抵抗あり

上司とのやりとり

①相談したい旨を伝え、アポイントをとる

例文:メールの場合

いつもお世話になっております。

今後についてご相談したく連絡いたしました。

育児休業をいただいている間に、いろいろと状況の変わり、

復帰後の働き方について一度ご相談させていただければと思います。

お忙しいところ恐れ入りますが、

お話できる時間を確保していただけると幸いです。

急ぎではないので、ご都合のよいタイミングで

ご返信いただけたらと思います。

※今回は、宛名や名乗り、署名などを省略した文章のみを掲載しています。

実際にご使用の際は、必要に応じて加筆してください。

②退職意志を伝える

例文:電話の場合

本日はお時間を作っていただきありがとうございます。

今回は主人の職場環境の変化に伴い、何日も話し合いましたが、結論、職場復帰は形上はするものの、早々に退職したいと考えておりまして、相談させていただいてます。

理由は、主人の仕事の部署移動が最近決まり、第一子の職場復帰時はフレックスを使用して、始業の〇時に遅れたとしても、どうにかしていたが、次の部署では責任も重くなり、始業に遅れることは許されなくなり、主人から送迎は「難しい」と言われてしまって…。

私が朝の送迎をするとなると、今までは夕方の2時間を時短として使用していたが、朝と夜で時短を分ける必要がでてきます。

そうなると朝の送迎はできたとしても、夜の延長料金がどうしてもかかってしまうことになって…。

仮に延長料金は支払う方向で進んだとしても、主人の次の部署は残業多めで、保育時間延長とワンオペとなると、子どもの就寝時間もどんどん遅くなってしまうことが予測され、子どもに影響がでるのは避けたいなと思っている現状です。

あと今回は育休明けということもあって、実際の引継ぎなどはきっとないと思います。ただでさえ忙しいみんなに、短期間だけしか復帰しない人に時間を割かせるなど、業務負担をかけるのは申し訳ないですし、復帰に伴う負担を減らしたいと思っています。

上司や同僚とも揉めることなく、円満退職させていただきました◎

※各章の例文は上司との関係性によって表現や言葉が異なる場合があります。

また、円満退職が絶対できる文章として掲載しているものではないので、あくまで一例としてご参照ください。

退職に向けての準備

独身の時には、退職は自分だけの判断で出来ました。しかし、家族という守るものができると「退職」は急にハードルが高くなります。

そのためこの章では、面倒に感じる書類の手続きや制度の概要を

【保育園のこと】と【税金・保険のこと】の2つに絞って関連情報をまとめました。

保育園、退園せずに継続するには?

「退職=保育園退園」と思っている方も多いのですが、実は退職してもすぐに退園になるとは限りません。

でも、どうやって手続きすればいいの?と心配になると思うので、

まずは、育休後に退職する場合の詳細をまとめました。

▼育休後に退職する場合

■必要書類:復帰証明書

■入手先 :勤務先

■提出先 :保育園 or 保育課

■ポイント:「形だけ復帰」でも提出が必要。

復帰→有休消化→退職という流れでもOK

また、退職後の進路は人それぞれです✨

気になるものだけ、チェックしてみてください♪

🔍入園継続のための、次のあなたのステップは?

✅ 正社員や時短で転職予定 → 解説を見る

✅ 仕事探し(求職)をする予定 → 解説を見る

✅ フリーランスとして独立する予定 → 解説を見る

▼正社員や時短で勤務する場合

■必要書類:就労証明書

■入手先 :勤務先(転職先)

■提出先 :保育課(市区町村)

■ポイント:フルタイムでなくても、時短勤務でもOK

雇用形態が正社員・派遣などでも問題なし

退職と就職の間が空きすぎないよう注意!

▼仕事探し(求職活動)をする場合

■必要書類:求職活動申立書など必要な場合あり

■入手先 :ハローワーク or 自治体

■提出先 :保育園 or 保育課

■ポイント:多くの自治体で1か月程度の猶予あり

期間内に次の働き方を整えれば継続可能

▼フリーランスとして独立する場合

■必要書類:開業届の写しは必須、

業務委託契約書など必要な場合あり

■入手先 :開業届は税務署、

業務委託契約書はクライアントとのやり取り

■提出先 :保育園 or 保育課

■ポイント:「働いている」という証明があれば保育継続OK

概要をまとめましたが、地域によって対応はさまざまなので、

まずは、お住まいの自治体の保育課に確認するのが確実です。

税金、保険

退職後は、働き方や年収によって必要な手続きが変わってきます。

税金や保険のことについて、今後の働き方別に簡単にまとめました。

参考になれば嬉しいです。

🔍あなたの今後の働き方は?

① 正社員・パートなどに転職するの人

② 求職活動をする・無職期間がある人

③ フリーランスや個人事業主として働く人

④ 専業主婦 or 扶養内で働く人

①【正社員・パートなどに転職する場合】

・次の職場で健康保険や厚生年金に自動的に加入

・前の職場の保険証は返却、新しい職場の手続きを待てばOK

②【求職活動をする・無職期間がある場合】

・ハローワークで失業保険の申請ができる(条件あり)

・自己都合退職の場合、給付まで2〜3ヶ月の待機期間があるため注意

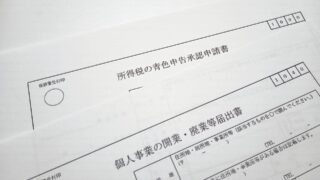

③【フリーランス・個人事業主として働く場合】

・自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要あり

・開業届や確定申告も視野に入れておくと安心

④【専業主婦 or 扶養内で働く場合】

・健康保険、年金ともに夫の会社で扶養手続きが必要

・年収が130万円を超えると扶養から外れる可能性あり

税金・保険まわりの手続きは難しく感じるかもしれませんが、

これを乗り越えれば、新しい道にグッと近づけます✨

私も頑張るので、一緒に取り組みましょう◎

まとめ

今回は「育休後に退職したいけど、ずるいって思われるよね?」と誰にも相談できず、

今回は「育休後に退職したいけど、ずるいって思われるよね?」と誰にも相談できず、

検索ばかりで孤独な日々を送ってしまっている方々に向け、伝えたい情報を集めました。

「退職を考えてしまう私はわがままなのか?」と悩みつつ、

でも家族を守る立派な選択肢なはずなのに」と退職を決心しようとしている、

あなたのことを応援したい。

あの日の私もそうだったから。その一心でこの記事を作成しました。

私のケースは一例ですが、少しでもあなたの考えるきっかけになれば嬉しいです。

退職を決め、動き出した今の私は、行動できて「良かった」と感じています。

少しの罪悪感はあるけど、今はたくさんの希望もある。

あなたも自分の道を歩き出してほしい。

この記事が、少しでもあなたの背中を押せますように🍀